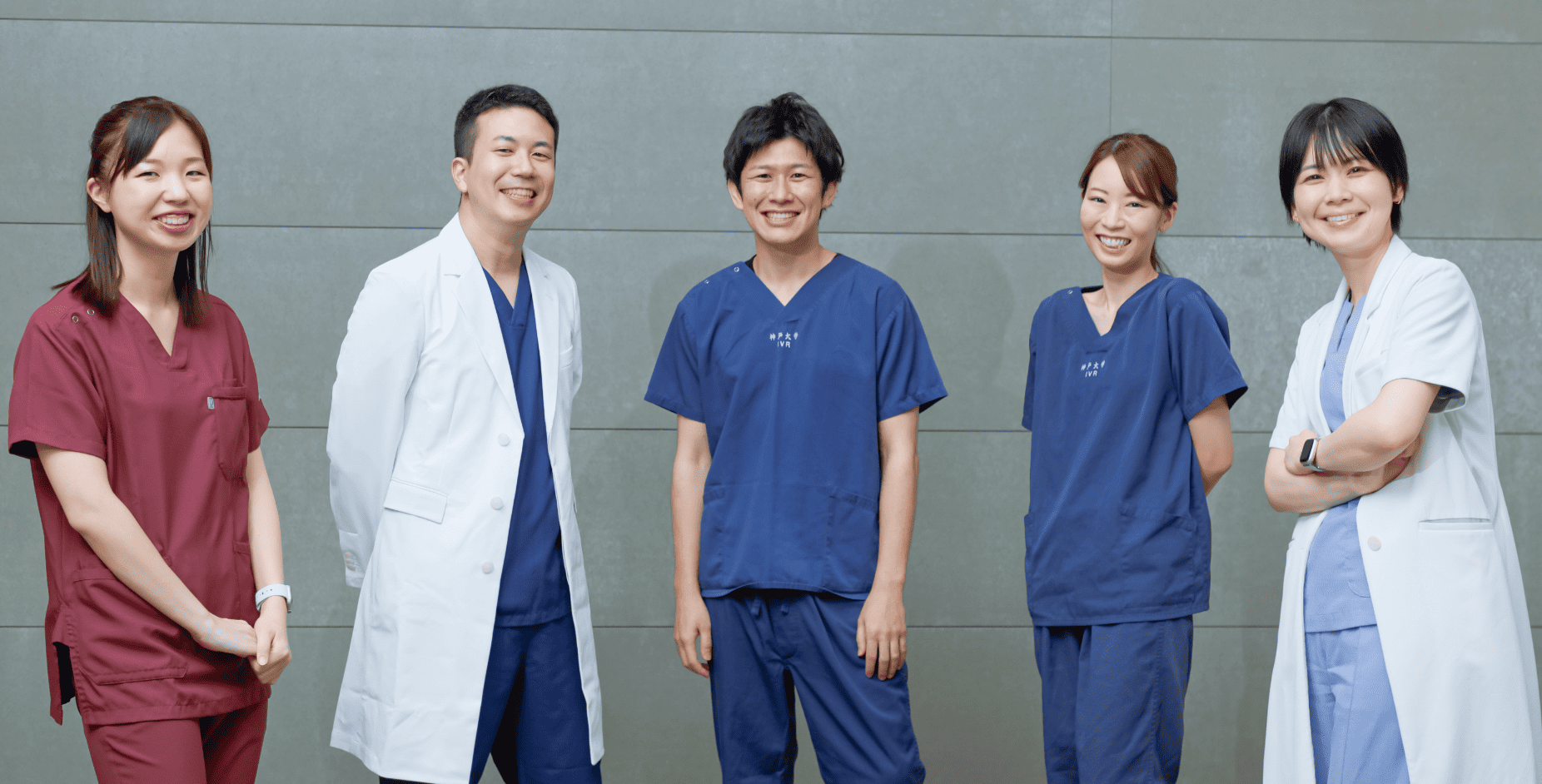

Cross Talk 医師対談

やりがいはあるけれど、難しくてシビアな診療科。

そう思われがちな「循環器内科のリアル」について

成長目覚ましい5人の若手医師に、本音で語ってもらいました。

Rewarding, yet challenging and demanding—this is what many people think of cardiology.

We asked five rapidly growing young cardiologists to speak candidly about the “real” side of working in this field.

Cross Talk 01

循環器って正直、

大変じゃない?

それでも続ける理由。

命のそばに在るからこその感動と、使命感に惹かれて。

循環器内科医を志したきっかけは?

山本(哲) もともと医師になろうと思ったのは、高校時代に「国境なき医師団」のドキュメンタリー番組を観たことがきっかけでした。自己犠牲を厭わず奮闘している医師たちの姿に、深い感銘を受けて。その影響で進学先も地域医療に強い自治医大を選んだんですけど、初期研修の1年目に、急性心筋梗塞で心停止に陥った患者さんが、カテーテル治療とその後の集合的治療によって社会復帰を果たす姿を目の当たりにしたんです。それが本当に感動的で…実際に地域医療に携わった経験も含め、循環器内科としてやりたいことを見つけてきたという感じですね。

野杁 私も初期研修1年目のときに専攻を決めました。当時は小児外科を志望していたので、小児外科がある研修先を選んだのですが、最初のローテーションが循環器内科で。深夜、患者さんが急変したときに、指導医だった循環器内科の先生が誰よりも早く駆けつけて、適切な処置で救命したことがあったんですよ。

山本(哲) 無事に救命できたときのインパクトは大きいですよね。

野杁 そうなんです。「循環器内科に進めば、自分も患者さんの命の危機を目の前で変えられるのでは」と確信しました。

吉田 私の場合は、逆に救命できなかったことがきっかけかな。初期研修医1年目のときに、担当した患者さんがペーシング不全を起こし、再留置できずに亡くなったんです。状態悪化が早く、先生の到着が間に合わなくて…。自分が循環器内科医だったなら、助けられたんじゃないかという想いがずっと残ってました。2年目に循環器内科の先生が赴任されてから、緊急時の対応スピードが上がり、一時は心停止した患者さんが歩いて帰る姿を見たときに、心が決まりました。

増田 私は循環器内科に全く興味がなかったですね。自分にはハードルが高いと思ってたし、ローテーションで循環器内科を回る2か月間が、どうか早く過ぎてほしいと願ってました。携帯にカウントダウンアプリをダウンロードして、終わる日を指おり数えてたくらいなんですよ(笑)。でも、ちょうど私がいた頃は、心筋梗塞の患者さんなどが増える真冬。重症患者や緊急症例への診療に対応するのが楽しくて、気づいたらあっという間に終わってました。目の前の患者さんのことだけを考えて日々が過ぎていく感覚が、すごく魅力に感じたんですよね。それまで回った科とは、全然違う感覚でした。

山本(真) 私は医師になろうと思った時点から、循環器内科が頭にありましたね。というのも、私が3歳のときに実父が20代で突然死してるんです。母方の祖父も50代前半で突然死していて、私自身にも頻拍の兆候があるし、心臓の病気が多い家系だから自分のためにもベストな選択だろうと。でも、いざ専攻を決めるとなったときは、循環器内科と産婦人科とで迷いました。

増田 私もそう。女性医師はその2つの科で悩むケースが多いような気がしますよね。

山本(真) 循環器内科も産婦人科も、生きるか死ぬかの瀬戸際を「チームプレーで救う」という雰囲気があって。その文化に惹かれたというか、肌に合う感覚がありましたね。

吉田 実は私、救命救急医になるつもりで、ドクターヘリ講習も受けていたんですよ。救命率を上げたいと思うとまずは外科医が選択肢に入るんですけど、外科医は自分一人でマネジメントできるようになるまでの期間が長い。一方で循環器内科医は、独り立ちするまでが早く、かつ救命率が高かった。救命にこだわりつつ、将来的に自分のできる幅が広がると思ったことも決め手の一つです。

増田 私はそこまで考えてなかったけど…その視点には納得感がありますね!

個性を活かせる環境を、自然と選んだのかもしれない。

それぞれの専門分野への想いを聞かせてください。

山本(真) 現在、私は不整脈全般を勉強中。特に遺伝性不整脈の研究に携わりたくて、他施設での研修に力をいれています。突然死された方のご家族を対象に行う「カスケードスクリーニング」という調査があるんですけど、同じような経験をしている私なら、ご家族の気持ちに寄り添えるんじゃないかなと思ったんですよね。若年層の突然死予防ができたらと思って、遺伝子学の先生と連携して研究しています。

増田 循環器内科において、重症・緊急症例といえばカテーテル治療!だから循環器内科のローテーションを楽しいと感じた瞬間に、私のなかでは、カテーテル分野に進むことが決まっていたというか(笑)。この分野を、中途半端に終わらせたくないっていう想いがありました。

山本(哲) カテーテルにもいろいろ種類があるなか、私が冠動脈インタベーションを突き詰めたいと思ったのは、一番命に関わる分野だと思ったから。今でも鮮明に覚えているのは、初めて急性心筋梗塞の患者さんに接し、夜間に後輩と2人で緊急カテーテル治療を行ったときのこと。「何としても治療を完遂しなければ!」と強い責任感を抱いて、もう無我夢中でした。無事に治療が終わって、後輩から「先輩やりましたね!」と声をかけられると、達成感が込み上げてきて。自分の治療で人を救ったという実感を、初めて味わった経験でしたね。

野杁 私は専門に関して、そんなに希望がなくて。だから、入局してどのグループに入りたいか聞かれたとき、実はどこでもいいと答えました。循環器内科そのものに魅力を感じていたので、正直どのグループでも楽しいだろうと予測してたからなんですけど、今は心不全グループでよかったなと思ってます。循環器疾患は生活習慣病と密接な関係があるので、薬剤師やリハビリなど専門知識を持ったスタッフの方々と協力する場面が多いんですよ。心エコーを通じて、いろんな分野と繋がっていける点を魅力に感じてます。

吉田 前の病院で心臓CTや心臓MRIを扱う業務に携わってたので、大学院でもそのまま研究を続けたいなって思ってました。画像診断グループは、直接患者さんと接することが少なく、ほとんどがデスク作業。長い目で考えると、女性が長く働くのに向いている分野かな、と。それでいて、手技のサポートはもちろん、治療の道筋を立てるのに重要な役割を果たすこともできる。CTなどの医療機器は年々進化していて、ゆくゆくはAIを活用してもっと詳細に画像診断できる時代になるんだろうけど、画像診断は今後さらに発展する分野でありながら専門家が少ないんですよね。だから「持続可能な働きかた」とこれからの発展性を考えると、画像診断はとっても魅力的!

山本(真) プレゼンが上手!子どもを持つ女医として、めちゃくちゃ興味が出てきました。

増田 確かに、カテーテル治療は体力的に辛い部分もある…プロテクターは重いし、蒸し暑い。今はやれるところまでやってみようと思ってるけど、画像診断をサブスペシャリティとして勉強するのはアリですね。

さまざまな出会いに導かれて、今の自分がある。

これまでに影響を受けた循環器内科医はいますか?

野杁 「病気だけでなく患者さんをみてください」。指導医の先生からの言葉は、今も心に留めています。医療は常に患者さんを中心に考えるものだという、根本的なスタンスを教わりました。たとえ医学的に正しいことでも、患者さんが納得できるかどうかが大事。患者さんファーストで治療を提案するようにしてます。

山本(哲) 私は治療方針に悩んだとき、指導医から「自分の親がしてもらいたいと思うような治療をしなさい」と言われたことが印象に残ってますね。そう思うと、妥協せずにいろんな方向性を考えられるようになるし、最適な治療を提供できるように常に知識をアップデートしておこうという気になります。

増田 前の病院を出るときに、循環器内科長の先生から「歩みを止めないこと」と言われました。この先きっと辛いときや調子の悪いときがある、そんなときもできることをやっていれば、少しずつでも成長していけるから、と。今でもその言葉が励みになっています。

吉田 研修医2年目のときに赴任された先生が、いろんな意味で私の指針となっていますね。いわゆる「優しい先生」ではなかったんですが、診療に一切手を抜かない先生で。循環器内科医としてのスタート地点で、鍛えてもらってよかったと思ってます。

山本(真) 私のロールモデルは、不整脈グループにいた女性の先生です。4つくらい年上で、2人のお子さんを育てながら活躍されてた。先を歩く先輩がいたから、私も出産を経て復職し、仕事と育児の両立にトライできたというのはありますね。

自分の人生に寄り添う働きかたを探りながら。

神戸大循環器内科におけるワークライフバランスについて

野杁 非常にいいと感じてます。心不全グループは女性医師も数人いるし、急な用事で休まれる場合は、部署全体でカバーしています。誰かが無理をするような環境ではないですね。

山本(真) ワークライフバランスの秘訣は、時短アイテムを使うこと。食材宅配キットと便利家電はマストです!その上で、子どもの体調不良などどうにもならないときは、ためらわずほかの先生を頼ります。周りは男性ばかりですが、みんな子育て中なので、小さい子どもを育てる大変さには理解があって。グループによるのかもしれないけど、私はすごく助けられていて、いつも感謝しています。

山本(哲) 最近は、育児休暇を取る男性医師も増えましたよね。大体、2週間から1か月くらいかな。神戸大の魅力の一つでもあるけど、人数が多い分、休暇も取りやすい。

吉田 自分できちんとコントロールすれば、自由度が高まる環境ですよね。私はコロナ後遺症に罹ったことを機に、自分の人生を真剣に考えるようになりました。体力が全然なくなって、本も読めなくなって、健康を維持しないことには仕事ができないと痛感したし、プライベートを大切にしたいと思うようになりました。私は3歳の頃からずっとピアノや声楽を習っていて、もともと医学部より音楽大学を志望してたんですよ。ピアノに関しては今もレッスンを受けたり、発表会に出たりと、地道に活動を続けています。

増田 吉田先生は音楽系でしたか!私は高校2年までクラシックバレエをやっていました。今は仕事中心の毎日ですけど、大学院生のうちは研究分野に力を入れたいと思っていて。4年の間に、自力で研究を立案して、遂行する能力をつけたいです。でも、臨床研究系だと日中は診療があるから、研究時間をたくさん確保しようと思うとプライベートから捻出することになりませんか?状況によっては、難しいなぁと感じるときもあります。

野杁 でも、自分の無知によって、患者さんを救う選択肢を減らしてしまう可能性を考えると、休日でも勉強に時間を取りたいと思うし…。リフレッシュと自己研鑽のバランスをうまく取るようにすることが課題ですね。

山本(哲) 各自が研究やスキルアップに十分な時間を使えるように、サポートし合う体制が整備されつつあるけど、それができるのも人手が多いからこそ。今は過渡期で、これからもっとサポート体制が強化されていくのかなという期待感はあります。

続ける理由は、未来の「ありたい姿」につながっている。

循環器内科医であり続ける、その魅力とは?

吉田 心筋炎の患者さんを発症から看取りまで診たことがあります。自分が今まで得てきた知見をすべて使い切った経験でした。循環器内科は、そうした急性期から慢性期、さらには終末期医療まで一貫して関われるところが魅力。それに加えて、ライフステージが変わったり、興味の方向性が変わったりしても、いい意味で「逃げ道がある」。一つの診療科に多くの選択肢があり、私のように働き始めてからでも他の選択肢を選べるので、ぜひ飛び込んでみてほしいと思います。

増田 私もいざ循環器内科を選ぶってなったときは、女医も少ないし、正直なところ二の足を踏みました。でも、上司の先生に「頑張れるところまで、頑張ってみたら?」と言われて気が楽に。もし、これ以上は無理だと思うときがきても、頑張った経験は自分の糧になるでしょうし。私、高いパフォーマンスを維持するためには、自分自身が楽しんで仕事をすることが非常に大事だと思うんです。いつまでも循環器内科の仕事を好きなままで、楽しく続けることが、私の夢です!

山本(真) 女性が少ないというのは、一方でメリットもありますよ。自分の力がどうしても及ばないとき、男性の先生に助けてもらうと、「この前助けてもらったから、次は頑張るね!というマインドに自然となるんです。医療現場は、人と人との関わり合いがすべて。専門分野である遺伝性不整脈の研究を深掘りしながら、頼り、頼られる関係性を築いていけたら理想的ですね。たくさんの人を惹きつける、よりよい組織になっていくといいなと思ってます。

野杁 人が生きるか死ぬかという瀬戸際で踏ん張れるかどうか、それが問われる仕事をしているのは誇り。人の役に立ちたい、人を助けたいという想いを叶えられる場所だと思っています。今後は、心エコーを中心に、患者さんの予後改善やQOL改善につながる研究に力を入れていきたい。予防医学は非常に重要なテーマなので、診療科や地域、国を超えて他機関と共同研究を行い、循環器疾患の究明と制圧につながる、質の高いエビデンスを世界に発信していきたいですね。

山本(哲) 命に直結する診療科であり、常に高い責任感を求められる難しい領域であることは確か。だからこそ循環器内科医は、患者さんはもちろん、コメディカルやほかの診療科の先生からも頼りにされる存在なんだと思います。より低侵襲に、短時間で治療を提供できるよう研鑽を積み、患者さんの人生に寄り添うカテーテル治療医になることが私の目標。循環器内科は研究すればするほど面白くなる、奥の深い診療科です。他領域との連携が多く、知的好奇心が刺激される環境で、自分自身のありたい姿を追い続けていくつもりです。